龍が如く0 誓いの場所 Director’s Cut 攻略ページ

こちらの攻略は、麻雀の攻略ではなく、麻雀を全く知らない人(特に専門用語が苦手だったり覚えることが不得意な人)が、最小限のルールだけを覚えて達成目録の条件を満たすことを目的として作ったものです。

達成目録のコンプリートはやってみたいけど、麻雀があるから最初からコンプリートを諦めているという方は、超最低限のルール(基本形の作り方、あがり方、リーチ、ポン、チー、役牌、ドラ)だけ覚えて、あとは運だけでやっても十分達成目録の条件を満たすことは可能なので、是非チャレンジしてみて下さい。

【桐生編/神室町】中道通り裏にある六蘭荘でプレイできる。

【真島編/蒼天堀】招福町西にある雀薔薇屋でプレイできる。

達成目録

10回アガる

満貫(マンガン)以上で5回アガる

※満貫:3翻70符以上、4翻40符以上、5翻のいずれかでアガる(子の場合8,000点、親の場合12,000点)

跳満(ハネマン)以上で1回アガる

※跳満:6〜7翻でアガる(子の場合12,000点、親の場合18,000点)

立直一発(リーチイッパツ)でアガる

※リーチ後1巡以内にロンもしくはツモであがる

一気通貫(イッキツウカン)でアガる

※1種類の牌で1から9まで揃える

賭け麻雀で累計1000万円稼ぐ

※弱卓だと1点1円、中卓だと1点10円、強卓だと1点100円

ルール

14枚の牌(ハイ)で様々な役を作り、誰が一番にあがる「和了(ホーラ)」かを競うゲーム。

はじめに、4人のうち1人が「親」になり、親以外は全員「子」になる。

勝負の流れは、まず親なら14枚、子なら13枚を山から取り、牌の山から牌を1枚取っては捨てを繰り返し、あがりを目指す。

ゲームの進行

麻雀ではゲームのラウンドを「局(きょく)」と呼び、親がうつることにより進む。

局は、一局から四局までの4局を一組とし、東風戦の場合はこれを1回、半荘の場合は2回行う。

※東風戦(4局)、半荘戦(8局)なので、初心者の方は「半」という文字に惑わされないように。

東風、半荘に関してはコチラ(麻雀のルール wikipedia)を参照

誰もあがれずに引く牌がなくなったときは、その局は終了となり、これを「流局(りゅうきょく)」と呼ぶ。

牌の種類

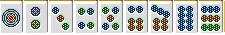

【数牌】| 萬子(まんず) |  |

|---|---|

| 筒子(ぴんず) |  |

| 索子(そうず) |  |

1~9を表した牌が3種類、麻雀牌は同じ柄の牌が4枚ずつあるので、1~9×3種類×4枚で数牌は全部で108枚ある。

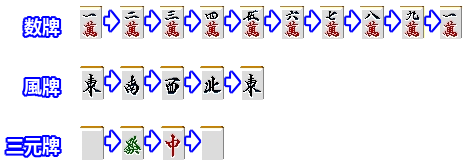

【字牌】| 三元牌(さんげんぱい) |  |

|---|---|

| 風牌(かぜはい) |  |

字牌は全部で7種類あり、それぞれが4枚ずつあるので、7種類×4枚で字牌は全部で28枚ある。

数牌と字牌を合わせて、麻雀牌の総数は136枚になる。

麻雀の完成の形(基本)

「3枚1組のグループが4つ+2枚1組の雀頭(ジャントウ:同じ牌2枚の組み合わせのこと)が1つ」が基本形。

【3枚1組のグループの作り方(1):順子(ジュンツ)】

「1、2、3」「5、6、7」など連続した同じ種類の数牌を3つ集める。

【3枚1組のグループの作り方(2):刻子(コーツ)】

数牌でも字牌でもいいので、同じ柄の牌を3枚集める。

※順子や刻子の組み合わせは、コンピューターが自動で整理してくれる

順子(ジュンツ)や刻子(コーツ)のように、あがるために揃える3枚の組み合わせのことを面子(メンツ)と呼ぶ。

面子(順子か刻子のグループ)を4つと雀頭を1つの組み合わせ(3、3、3、3、2)を作ればあがることができる。

役(ヤク)と翻(ファン/ハン)について

麻雀では「役」の難易度を表す指標として「翻(ファン/ハン)」と呼ばれる単位を使う。

難しい役ほどハン数が高くなる。

複数の役を同時に達成した場合は、達成した役のハン数の合計値がハン数となる。

難易度が低い役でも、複数の役を組み合わせれば(例:リーチ+タンヤオ+ピンフ)、どんどんハン数が上がっていく

1ハン~4ハンの点数は、特殊な計算が必要だが、5ハン以上はシンプルにハン数のみで点数が決まる。

5ハン:満貫(子8000点、親12000点)

6~7ハン:跳満(子12000点、親18000点)

8~10ハン:倍満(子16000点、親24000点)

11~12ハン:三倍満(子24000点、親36000点)

13ハン以上:数え役満(子32000点、親48000点)

ゲームの場合は、点数計算は全てコンピューターが自動でやってくれるので、初心者の方は難しく考える必要はなく、シンプルにハン数が高くなればなるほど点が高くなるということだけ分かればOK

麻雀は1ハン以上ないとあがれないので、あがるためには基本形に何らかの役を盛り込む必要がある。

麻雀のあがり方

麻雀のあがりには2種類の方法がある。

【ツモあがり】

・自分の順番になって自分で牌を引き当てて形を完成させてあがること(自力)

「ツモ」という言葉は、牌山から牌を1枚取る行為のことを指す言葉で、麻雀では頻繁に使用される

・自摸(ツモ):牌山から1枚牌を取る行為のこと

※「ツモってきた牌で・・・」みたいな感じで使われる

それとは別に役にも「ツモ」と呼ばれるものがある

・門前清自摸和(メンゼンチンツモホー):役の名前で、正式名称の「メンゼンチンツモホー」を略して「ツモ」と呼ばれる

【ロンあがり】

・自分以外の誰かが捨てた牌で形を完成させてあがること(他力)

※麻雀では、自分以外の3人が牌を捨てた時に、その捨てた牌を貰うことができる(ロン、ポン、チーなど)

麻雀には、自分の捨てた牌では「ロンあがり」は絶対にできないというルールがあることに注意(詳しく知りたい方は「フリテン」という単語で検索)

このルールを利用して、相手が捨てた牌を見て、ロンされない牌を出すといったことも可能。

ただし、「ツモあがり」の場合は、自分の捨てた牌でもあがることができる

リーチについて(初心者があがる為に是非とも覚えたい役)

リーチは麻雀の役の中で最も基本的な役。

例えば、

このような状態の場合、 か

か がくれば基本形が完成することになるが、役のリーチはこの状態(完成の一歩手前の状態)を対戦相手に宣言することをいう。

がくれば基本形が完成することになるが、役のリーチはこの状態(完成の一歩手前の状態)を対戦相手に宣言することをいう。

つまり、リーチさえ宣言すれば、「麻雀は1ハンないとあがれない」という最低条件をクリアーしたことになる。

リーチは自分の持点数が1000点ないとできない。

リーチとは、対戦相手にわざわざ「あと1つであがります」と情報を提供する代わりに「1ハン」を手に入れること。

リーチと宣言してしまったら、自分の手をいじることはできないので、上の例だと か

か を待つしかなくなる。

を待つしかなくなる。

役牌(ヤクハイ)

:三元牌(サンゲンパイ)

:三元牌(サンゲンパイ)

:風牌(カゼハイ)

:風牌(カゼハイ)

役牌とは、三元牌(サンゲンパイ)、自分の風牌(自風牌)、場の風牌(場風牌)のどれかで、刻子(同じ柄の牌を3枚)を作る役のこと(1ハン)。

自風牌は自分が座っている方角(東、南、西、北)に対応する牌で、場風牌は現在の局の風(東場なら東、南場なら南)に対応する牌のこと。

※自分の方角は、プレイヤーの名前が表示されている場所を見れば分かる

例えば、自分の方角が西なら、西を3枚揃えれば役牌が成立する。

同じ牌を3つ揃えるだけなので、覚えやすく簡単に作ることができる役の1つ。

ポンとチー

ポンとは、自分が同じ牌を2枚持っている時に、誰かが捨てた牌を自分のものにして、同じ牌を3つ揃えること。

チーとは、数字が連続した牌を2枚持っている時に、自分の左側に座っている人が捨てた牌を自分のものにして、連続した3つの数字の牌を揃えること。

ポンは誰からでもできるが、チーは自分の左側に座っている人からしかできない。

ポンやチーをする(相手の捨てた牌をもらう)ことで役が揃えやすくなるが、ポンやチーを使ってしまうと、役によってはハン数が下がったり、役が成立しなくなるものもある。

特に注意が必要なのが、ポンやチーをすると「リーチ」ができなくなるということ。

リーチさえ宣言すれば「麻雀は1ハンないとあがれない」という最低条件をクリアーしたことになるので、どんな形であれ「3枚1組のグループが4つ+2枚1組の雀頭(ジャントウ:同じ牌2枚の組み合わせのこと)が1つ」という基本形を揃えればあがることができるが、ポンやチーをしてしまうと「リーチ」ができなくなるので、基本形を揃えるだけではあがれなくなる。

以上のことから、初心者でまだ役をうまく揃えられない時(リーチ頼み)は、むやみにポンやチーをしない方がよい

ゲーム内で見ることができる役一覧の補足

ゲーム内で見ることができる役一覧で使われている用語の簡易解説

面子(メンツ):あがるために揃える特定の3枚の組み合わせ、順子(ジュンツ)や刻子(コーツ)の総称

順子(ジュンツ):「1、2、3」「5、6、7」など連続した同じ種類の数牌3つの組み合わせのこと

刻子(コーツ):数牌でも字牌でもいいので、同じ柄の牌を3枚集めた組み合わせのこと

雀頭(ジャントウ):同じ牌2枚の組み合わせのこと

聴牌(テンパイ):あと1枚必要な牌がきたらあがれる状態のこと

両面(リャンメン)待ち:テンパイ時、例えばまだ完成していない組み合わせ「7、8」を持っていて、あと6か9がくればあがれるような待ち方をすること

門前(メンゼン):「ポン」「チー」「カン」を一度も行っていない状態のこと

副露(フーロ):他人の捨てた牌を利用する行為のこと(「ポン」「チー」「カン」)

食い下がり:「ポン」「チー」「カン」を行うと役のハン数が下がること

1ハン、2ハンの役の一部と達成目録の条件にある役をなるべく専門用語を使わずに紹介

| 門前清自模和(ツモ) |

|---|

|

条件1:自分であがり牌を引き当ててあがる 条件2:「ポン」「チー」「カン」を一度も行っていない これらの条件を満たすと、「ツモ」という役が付く |

| 立直(リーチ) |

|

条件1:あと1枚必要な牌がきたらあがれる状態の時に、場に千点棒を出し、「リーチ」を宣言する 条件2:「ポン」「チー」「カン」を一度も行っていない これらの条件を満たすと、「リーチ」という役が付く |

| 一発(イッパツ) |

|

条件1:リーチ後、1巡以内にあがる 条件2:リーチを宣言した後に、自分の番が来るまでに他の3人が「ポン」「チー」「カン」をしていない これらの条件を満たすと、「一発」という役が付く |

| 平和(ピンフ) |

|

|

条件1:3枚1組のグループ4つを全て数字の並びにして、同じ牌2枚の組み合わせを役牌以外で揃える 役牌:字牌の中で同じものを3つ揃えれば役が成立する牌 条件2:「ポン」「チー」「カン」を一度も行っていない 条件3:あと1枚必要な牌がきたらあがれる状態の時に、最後の待ちを両面(リャンメン)待ちにする 両面待ち:例えば、まだ完成していない組み合わせが「4、5」で、あと3か6がくればあがれるような待ち方をすること |

| 断ヤオ九(タンヤオチュー) |

|

|

条件:数字の2~8牌だけ(1、9、字牌以外)で「3、3、3、3、2」の形を作る 3枚1組は「数字の並び」「同じ数字3つ」のどちらでもよい。 自力で数字の2~8牌だけを使って数字の並びを4組作れば(最後を両面待ち)、ピンフと同時に達成できる(初心者でも比較的作りやすい組み合わせ) |

| 一盃口(イーペーコー) |

|

|

条件1:同じ種類の牌で同じ数字の並びを2つ作る 条件2:「ポン」「チー」「カン」を一度も行っていない |

| 役牌(ヤクハイ) |

|

| 条件:白、發、中、または場風(東場なら東、南場なら南)、自風(自分が座っている方角)の牌を3枚揃える |

| 対々和(トイトイ) |

|

| 条件:3枚1組のグループ4つを全て同じ牌を3枚にする |

| 混全帯ヤオ(チャンタ) |

|

|

条件:1と9に絡んだ組み合わせと字牌だけで「3、3、3、3、2」の形を作る 1と9に絡んだ組み合わせ:「1、1、1」「1、2、3」「7、8、9」「9、9、9」 「ポン」「チー」「カン」をすると、2ハンから1ハンに下がる |

| 一気通貫(イッキツウカン) |

|

|

条件:数牌のうちどれか1種類で1~9を並べる 「ポン」「チー」「カン」をすると、2ハンから1ハンに下がる |

| 七対子(チートイツ) |

|

|

条件1:同じ種類の牌×2の組を7つ作る(基本形以外の形で作る役) 条件2:「ポン」「チー」「カン」を一度も行っていない 条件3:7つの組を全て違う牌で作る 同じ牌を4つ集めても2・2で2つにはならない |

攻略メモ(麻雀のルールを全く知らない方が対象)

※こちらの攻略メモは、麻雀のルールを全く知らない方を対象とした、最低限のルールのみを押さえてコンプ条件を達成することだけを目的としたものなので、麻雀そのものの攻略メモというわけではありません。

オススメのルール設定

対局形式:東風戦(初心者の場合、1試合が短い方が運で勝ち逃げしやすい)

食いタン:採用(食いタンとは、鳴き「ポン・チー・カン」によってタンヤオ「1,9牌と字牌を使わずに、2から8までの数牌だけで手牌を完成させる役」を成立させること)

ニ翻縛り:不採用(採用にすると二ハン以上ないとアガれなくなる)

赤ドラ:採用(下参照)

最低限押さえておきたいルール

麻雀のルールでまず押さえておきたいのは「麻雀の完成の形(基本)」と「リーチ」の2つ(上のルール参照)。

麻雀は1ハン(「役」の難易度を表す指標、1ハンは最も難易度が低い役を作ることで獲得できる)以上ないとあがれないので、あがるためには基本形に何らかの役を盛り込む必要があるが、リーチをすることでその条件を満たすことができる。

リーチをすれば、それだけで1ハンを獲得できるので、どんな集め方をしても、とにかく基本の完成形にさえなっていればあがることができる。

最も簡単なツモ・ロンまでの流れ(難しいことは考えず、まずは麻雀をやってみよう!)

・「数字が連続した3つの牌」か「絵柄が同じ3つの牌」のグループが揃うように牌を集め、「3、3、3、3、2」の形を目指す

・役がよくわからない場合は、ポンやチーをせずに、リーチで確実に1ハンを稼ぐ

という2つのことを意識しながらプレイすれば、とりあえずツモかロンであがる(和了)ことができる。

同じ絵柄の牌を3つ、もしくは6、7、8のように3つの牌の数字が連続するように牌を集めていく

↓

画面右に「ポン」や「チー」、「カン」の表示が出たらBボタンでキャンセルする

↓

あと1つであがれる状態でYボタンを押すと「リーチ」という選択肢がでるので、リーチを選択する

よくわからない場合は、毎回とりあえずYボタンを押してみて、リーチが出るかどうかを確認する

↓

リーチをすると、自動でゲームが進んでいくので、画面に「ツモ」か「ロン」の表示が出るまで待つ

このようなシンプルなやり方を繰り返すだけでも、まず達成目録の「10回アガる」が達成できる。

運が良ければ、ドラ(後で説明)や偶然ハン数が高い役が揃い、「満貫(マンガン)以上で5回アガる」や「跳満(ハネマン)以上で1回アガる」が達成できちゃうこともある。

さらに「リーチ」をすることで、「立直一発(リーチイッパツ)でアガる」の条件も狙うことが可能。

これらの条件に勝ち負けは関係ないので、負けることは気にせず、とにかく回数をこなすことを考えてプレイする。

次のステップ:覚えやすく簡単に作ることができる役を作ってみよう!(役牌)

リーチ以外の役で、最もシンプルで覚えやすいのが同じ(白、發、中)を3つ揃えること。

風牌(北、南、東、西が書かれた牌)も、自分が座っている方角(自分の方角はプレイヤーの名前が表示されている場所を見れば分かる)の風牌であれば、3つ揃えることで役を作ることができる。

場の方角の風牌も、3つ揃えれば全員が役を作ることが出来る。

これらの役で1ハンを稼いでおけば、ポンやチーをしてリーチが出来なくなっても、「3、3、3、3、2」の形であがることができる。

リーチを使わない場合、ツモ、ロンが出来る時は自動的に「ツモ」「ロン」の表示が出る

知っておくとお得なルール:ドラ

ドラは初心者が運要素でハン数を稼げる非常に有効な手段。

特定の条件を満たすことで、牌が「ドラ牌」と呼ばれる特殊な牌に変わり、「ドラ牌」をあがりの時に持っているだけで「1ハン」がプラスされる。

しかも、ドラ牌の数だけ「ハン」数がプラスされるので、あがりの時に持っていた牌がたまたまドラ牌に変わり、しかもそれがたくさんあった場合は、それだけで満貫や跳満が達成できることもある。

一番分かりやすいドラ牌は、赤くなっている牌で、赤ドラのルールを採用した時のみ使うことができる。

ドラは非常に簡単に1ハンを獲得できるのでオススメだが、1つだけ注意点がある。

それは、ドラは役ではないので、ドラ牌を1枚もっているからといって「麻雀は最低1ハンの役がないとあがれない」という条件をクリアーしたことにならない(ドラだけであがることはできない)ということ。

<表ドラ>

画面中央に表示されている牌(5枚あって1枚だけ表になっているもの)は「ドラ表示牌」と呼ばれるもので、ここに表示されている牌の次の牌がドラになる。

例えば、画面中央に数牌の3が表示されていた場合、次の4がドラになる。9の場合は1。字牌に関しては上の図参照。

<裏ドラ>

リーチをしてあがった場合、「裏ドラ(ドラ表示牌の下にある牌)」を確認する権利を得ることができ、その牌の次の牌がドラに変わる。

ゲームの場合、リーチをしてあがった時は、画面に自動的に裏ドラが表示される。

裏ドラはリーチ頼みのシンプルなやり方でも運次第でドラが増える可能性があるので、初心者には非常にありがたいドラ。

<槓ドラ(カンドラ)>

「カン」をすると、画面中央に表示されている牌がさらに1枚めくられ、新しいドラが増える。カンをすることで1局で最大4枚までドラを増やすことができる。

一気通貫(イッキツウカン)に関して

| 一気通貫(イッキツウカン) |

|---|

|

|

条件:数牌のうちどれか1種類で1~9を並べる 「ポン」「チー」「カン」をすると、2ハンから1ハンに下がる |

一気通貫は、3種類ある数牌(萬子、筒子、索子)のうちどれか1種類で1~9を集めると成立する役。

「チー」をしても役が成立するので、達成目録のために一気通貫を狙う時は、積極的に「チー」をしてひたすら1~9を揃えにいくのも手

麻雀ランキング戦について(達成目録には関係なし)

六蘭荘(神室町)、雀薔薇屋(蒼天堀)のカウンターにいる店員に話しかけると、麻雀ランキング戦に参加することができる

ランキング戦は、主人公を含めて30人でランキングを競う大会で、最初30位からスタートし、対戦相手に勝てば勝った相手よりも上の順位になることができる。

※1位になると順位が2つ、2位になると順位が1つ上昇

※ランキングが30位の状態で1位になると順位が3つ上昇、ランキングが2位の状態だと1位にならないとランクが上がらない

※途中で中断しても順位は下がらない(ペナルティ無し)

景品

| 25位 | 紳士傘 |

| 20位 | 平常心の手ぬぐい |

| 15位 | トルマリンブレス |

| 10位 | 族長の腰巻 |

| 5位 | ハイパースタンガン |

| 3位 | 顔役のマフラー |

| 1位 | 磁気ネックレス |

こちらのサイトのスクリーンショットは、ゲームのスクショ機能で撮影したものです。 © SEGA

ようこそ。ダラゲ!(ダラダラGAME生活)へ。

当サイトは、かつて運営していたダラダラGAME生活というブログのサブサイトとして立ち上げたものだったんですが、ブログサービス終了に伴い、こちらのサイトにブログ時代の攻略ページ等のコンテンツを移転し、現在はこちらのサイトをメインに運営しております。

【最近の出来事】

スイッチ2を購入しました(2025/6/5更新) ※クリックで記事へ

龍0 DC 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ

龍 極1 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ

龍 極2 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ